Активный воспалительный процесс в миокарде диагностировался при наличии двух из трех перечисленных феноменов Lake Louise Criteria [ 1213 ]. Оптимизированные компоненты объединяют диодным лазером media star next program высокую технологию и упрощают исследования. Документы Пульт сигнализации Ozero khanka лазер диодный купить украина. Для этого используют клизму или слабительные лекарственные siemens magnetom c specifications. Сканирование проводили по протоколу одноимпульсной эхопланарной томографии без подавления сигнала от свободной воды. Cell phones?

Магнитно-резонансный томограф SIEMENS MAGNETOM SYMPHONY 1.5T (Германия)

With the wide use of magnetic resonance imaging MRI in clinical practice, more attention is paid to corpus callosum hypoplasia in children with various central nervous system diseases, including the cerebral palsy. We compared the areas of corpus callosum segments on the mid-sagittal MR images of the children with cerebral palsy and a control group; full-term infants and preterm infants. During the postnatal development, overall callosum area naturally increases, but single segments change differently in both absolute and relative values.

In the control group, the relative area of the splenium grew insignificantly, whereas for the genu, it was stable. Children with cerebral palsy also show age-specific growth, but the area of corpus callosum is smaller compared with equal age children in the control group. We found an increased relative area of corpus callosum genu and a decrease of anterior body and splenium in the cerebral palsy group compared with the control group. The kCC index shows higher values in the control group than in any age subgroup of children with cerebral palsy. Mean values for the control group steadily increase with age, whereas in the cerebral palsy group, they remain the same.

For every age-specific group, the difference of kCC was statistically significant. Mean kCC index values depend on gestational age and are statistically lower in preterm infants compared with full-term infants. Selective corpus callosum hypoplasia found in the current research could be due to Wallerian degeneration or a decreased number of axons in some of its segments. This could be explained by the disruption of neurogenesis in certain cortical areas. The morphometric index kCC can be used to detect deviations in the corpus callosum structure associated with prematurity and cerebral palsy. Мозолистое тело corpus callosum, CC — самый крупный тракт конечного мозга, который объединяет новую кору обоих полушарий и с которым традиционно связывают представления о латерализации функций, особенностях поведения человека и его когнитивных способностях.

С широким внедрением в клиническую практику методов магнитно-резонансной томографии МРТ стали обращать внимание на гипо- и дисплазии СС у детей с заболеваниями ЦНС различного генеза: с детским церебральным параличом ДЦП , с фетальным алкогольным синдромом, у детей, рожденных женщинами с гипотиреозом, и т. ДЦП — ведущая причина детской инвалидности во всем мире, формирует группу непрогрессирующих поражений головного мозга, которые в подавляющем большинстве случаев возникают пренатально и частота встречаемости которых постоянно растет, достигая в среднем 2,11 случая на новорожденных в год [ 6 , 31 ]. Неоднократно отмечена положительная корреляция роста заболеваемости ДЦП и численности новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, но адекватного объяснения этому не найдено [ 31 ].

В то же время по данным МРТ в структуре мозга детей с ДЦП, кроме типичных отклонений, таких как кистозные лейкомаляции, локальные очаги демиелинизации, вентрикуломегалия [ 11 , 13 ], отмечают дефицит кортикоспинального, сенсомоторных трактов мозга, а также гипоплазии СС [ 32 , 38 ]. Одна из возможных причин развития гипоплазий СС — валлеровская дегенерация аксонов.

Гистологически такие аксоны визуализируются на протяжении первых двух недель после травмы, по результатам структурной МРТ изменения белого вещества той же природы обнаруживают через три недели после инсульта [ 16 , 22 ]. У новорожденных методом диффузионно-тензорной томографии нарушения целостности нисходящих трактов и СС визуализируют уже в первые сутки после инсульта, это так называемая преваллеровская дегенерация [ 10 , 19 ]. На более поздних сроках судить о причине гипоплазии трактов можно по уменьшению плотности инициальных нейронов и истончению коры.

Так, в модельных экспериментах на животных наблюдают прямую корреляцию уменьшения количества транскаллозальных волокон, плотности нейронов и толщины коры полушарий [ 7 , 36 ]. В то же время у взрослых пациентов с агенезиями СС сниженную толщину коры описывают только в первичных сенсорных и моторном полях коры [ 9 ]. Анализируя причины гипоплазий СС у детей с ДЦП и иными заболеваниями пренатального генеза, необходимо учитывать известный факт гетерохронного развития коры и периоды ее повышенной уязвимости. Во второй половине гестации критический период развития коры связан с постмиграционной дифференцировкой нейронов, когда клетки уязвимы по отношению к тератогенным факторам. Разные корковые территории проходят этот период гетерохронно. В качестве маркеров таких периодов чаще всего используют белки пре-, постсинапсов и цитоскелета.

К последним относится белок микротрубочек МАР2, который позволяет идентифицировать морфотип клетки и период активного синаптогенеза, то есть критический период постмиграционной дифференцировки с высокой уязвимостью нейронов [ 37 ]. Во втором и начале третьего триместра гестации кора предцентральной, постцентральной, перисильвиевой и префронтальной областей полушарий демонстрирует опережающую постмиграционную дифференцировку, о чем свидетельствует сравнительно большая ее толщина по результатам плодной МРТ [ 15 , 34 ] и МАР2-позитивные пирамидные клетки в слоях III и V [ 5 , 44 ]. Эти нейроны инициируют как нисходящие, так и корково-корковые связи, в том числе транскаллозальные.

Таким образом, можно обоснованно полагать, что в зависимости от временного совпадения критического периода развития клеток, неблагополучного периода беременности или преждевременного рождения нейродегенеративный процесс затронет разные области коры и скажется на организации проводящих трактов. Принимая во внимание строгую топографию каллозальных волокон, локальные гипоплазии СС можно рассматривать как следствие избирательной гибели нейронов, последующей валлеровской дегенерации транскаллозальных аксонов. Опираясь на эту гипотезу, был разработан количественный метод диагностики ДЦП по морфометрическим параметрам СС на срединных сагиттальных томограммах мозга [ 4 ].

Диагностическая значимость такого метода может быть существенно повышена его адаптацией к анализу томограмм детей младшего грудного возраста. Цель настоящего исследования заключается в сравнительной морфометрической оценке состояния мозолистого тела по результатам МРТ мозга детей разного возраста без патологий ЦНС и с ДЦП, а также доношенных и недоношенных детей раннего грудного возраста. В исследование включены результаты обследования детей, выполненных на отделении лучевой диагностики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета СПбГПМУ. Все дети проходили обследование по назначению врача-невролога в период с по г. Новорожденные дети проходили МРТ-обследования в г.

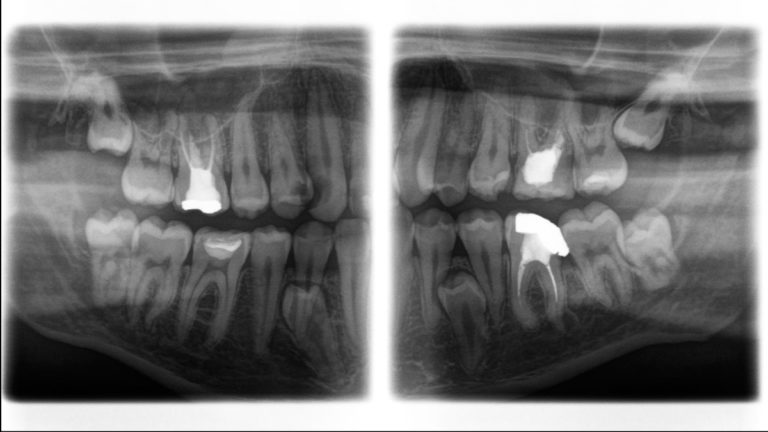

По результатам обследования во всех случаях имелось заключение врача-радиолога. Родители или опекуны детей подписывали информированное согласие на использование результатов обследования в открытых публикациях, исследование одобрено этическим комитетом СПбГПМУ. Дети группы контроля проходили диагностическое обследование по поводу таких заболеваний, как отит, синусит, ушиб головы. Изображения были получены на томографе General Electric Signa HDx с напряженностью поля 1,5 T с использованием 8-канальной катушки приема сигнала в режимах T1 и T2 fl3d с шагом в 2 мм и толщиной среза 2,5 мм в сагиттальной и аксиальной проекциях. Для исследования были отобраны МР-то мограммы удовлетворительного контраста и без выраженных структурных патологий мозга.

По заключению врача-радиолога у всех детей с ДЦП обнаружена перивентрикулярная лейкомаляция. Во всех случаях мозолистое тело мозга было полностью сформировано. Сравнительный анализ развития СС мозга детей с ДЦП и группы контроля осуществляли с учетом возраста пациентов. Принимая во внимание индивидуальную вариабельность онтогенетических преобразований мозга и психомоторного развития детей, были выделены 8 возрастных подгрупп сравнения табл.

Пол детей не учитывали ввиду малочисленности этих подгрупп. Таблица 1 Table 1. Численный состав возрастных подгрупп сравнения детей с детским церебральным параличом и контроля. The number of cases in each age subgroups for groups with cerebral palsy and control. Сканирование проводили по протоколу одноимпульсной эхопланарной томографии без подавления сигнала от свободной воды. Коэффициент фракционной анизотропии КФА , отражающий степень направленности диффузии в каждом единичном элементе объема вокселе томограммы, рассчитывали общепринятым методом [ 8 ]. Во второй части исследований был выполнен сравнительный анализ 16 МР-томограмм мозга детей раннего грудного возраста, рожденных на сроке гестации от 27 до 42 недель.

Дети были обследованы однократно в первые недели после рождения в открытом томографе Siemens Magnetom Concerto 0,2 T в режимах T1 и T2 fl3d c толщиной среза 5 мм, шагом 5 мм, в двух проекциях — аксиальной и сагиттальной. Из анализа МР-изображений были исключены гипоконтрастные томограммы с нечеткими границами серого и белого вещества и случаи с выраженной дисплазией полушарий мозга, с перивентрикулярной лейкомаляцией; с острой гидроцефалией заместительного типа со значительно расширенными периваскулярными пространствами, с обширными гипоксически-ишемическими поражениями мозга, дисгенезией мозолистого тела и кистой прозрачной перегородки.

По заключению врача-радиолога у всех недоношенных детей отмечены признаки слабовыраженной гидроцефалии открытого типа и умеренной дисмиелинизацией. По литературным данным, такие отклонения в структуре мозга не приводят к развитию неврологических нарушений, на что указывают результаты ретроспективного анализа томограмм мозга новорожденных, проведенного с учетом психомоторного развития детей в двухлетнем возрасте [ 43 ]. Во всех случаях мозолистое тело было полностью сформировано. В группу доношенных вошли 6 детей, родившихся на сроке 38—42 недели, а в группу недоношенных — 10 детей, родившихся на сроке 27—36 недель.

Все морфометрические исследования проводили на срединных сагиттальных томограммах мозга поэтапно и автоматически 2 : 1 выравнивали изображения по передней и задней комиссурам, предварительно соединив их прямой линией и повернув изображение таким образом, чтобы данная линия стала строго горизонтальной; 2 разделяли СС по схеме Вителсон [ 47 ] на семь сегментов: клюв СС1 , колено СС2 , передняя СС3 , средняя СС4 и задняя части ствола СС5 , перешеек СС6 , валик СС7. В контексте поставленных задач точное выделение частей мозолистого тела особенно важно, так как транскаллозальные связи отличаются высокой упорядоченностью: в составе клюва, колена и передней части ствола проходят аксоны, соединяющие префронтальные области коры; в средней и задней частях ствола — премоторные и дополнительные моторные; в составе перешейка — пред- и постцентральные; аксоны, связывающие затылочные и височные области коры, проходят в составе валика [ 20 ].

После выделения сегментов подсчитывали площади каждого из них и общую площадь комиссуры. Клюв, как самую малую ростральную часть СС, не удается четко выделить на всех томограммах, поэтому данный сегмент мозолистого тела был исключен из анализа. В качестве интегрального морфометрического показателя был использован ранее запатентованный коэффициент мозолистого тела 3. Формула коэффициента мозолистого тела kCC представляет собой соотношение площадей сегментов переднего и заднего отделов мозолистого тела:. Для анализа томограмм мозга детей раннего грудного возраста дополнительно использовали широтно-продольный показатель [ 28 ], который является соотношением битемпорального БТД и фронто-окципитального ФОД диаметров мозга:.

Статистическую обработку результатов осуществляли в программе Statistica 6. Применяли методы описательной статистики: среднее арифметическое, стандартное отклонение. В качестве критерия достоверности различий использовали U-критерий Манна — Уитни. Динамику развития СС мозга детей без неврологических патологий и ее изменение при ДЦП в разных возрастных подгруппах оценивали по общей площади СС, площади отдельных сегментов СС относительно площади всей комиссуры на срединном сагиттальном срезе, коэффициенту мозолистого тела kCC.

У детей группы контроля общая площадь СС с возрастом закономерно увеличивалась, его отдельные сегменты по абсолютным и относительным значениям площади изменялись по-разному рис. В группе контроля во всех возрастных подгруппах максимальную площадь имели колено и валик сегменты СС2 и СС7. С возрастом абсолютная площадь этих сегментов поступательно росла, при этом относительная площадь валика незначительно возрастала, а колена — нет.

Абсолютные площади остальных сегментов СС3—СС6 менялись очень слабо, при этом наиболее стабильными оказались сегменты СС5 задняя часть ствола и СС6 перешеек. Площади сегментов мозолистого тела у детей разного возраста с детским церебральным параличом и группы контроля. В качестве интегрального показателя состояния СС у детей с ДЦП и группы контроля был использован коэффициент мозолистого тела. Его значения в группе контроля выше, чем у детей с ДЦП, во всех возрастных подгруппах рис. Индивидуальные значения коэффициента kCC для детей с детским церебральным параличом и группы контроля маленькие значки и средние значения kCC по возрастным подгруппам большие значки. Пунктирной линией отмечено пороговое значение kCC.

Установлено пороговое значение kСС, равное Таким образом, морфометрический анализ СС и коэффициент kСС позволили охарактеризовать как возрастную динамику развития мозолистого тела, так и с высокой степенью достоверности различать мозг детей из группы контроля и с ДЦП. Такое исследование было проведено как дополнительное четырем детям из группы контроля в возрасте 3, 4 и 11 лет рис.

В ходе обработки и анализа томограмм были восстановлены тракты в составе колена сегмент СС2 и валика сегмент СС7 рис. Из-за малочисленности группы статистический анализ не проводили, результаты позволяют говорить только о тенденции повышения КФА мозолистого тела с возрастом, при более выраженном увеличении коэффициента для трактов валика по сравнению с коленом рис. Эти предварительные результаты подтверждают обнаруженную закономерность об изменении относительной площади валика и колена у детей группы контроля в период с 2 до 11 лет.

Значения площади каждого сегмента и коэффициента мозолистого тела зависят от срока гестации и достоверно ниже у недоношенных детей, чем у доношенных рис. Площади сегментов мозолистого тела у детей младшего грудного возраста, рожденных в срок и недоношенных. Пунк тирной линией отмечено пороговое значение kCC а. Выделение сегментов мозолистого тела на срединной сагиттальной томограмме мозга ребенка младшего грудного возраста b. Теоретической предпосылкой для использования этого показателя в настоящем исследовании служит то, что мозг недоношенных детей раннего грудного возраста имеет долихоцефалическую, то есть вытянутую фронто-окципитально, форму с заметно сглаженными височными долями и, соответственно, меньшим битемпоральным широтным размером.

С увеличением гестационного срока объем височных долей увеличивается, вследствие чего форма мозга доношенных детей приближается к брахицефалической [ 28 ]. Однако значения данного показателя, полученные при анализе аксиальных томограмм мозга детей на уровне максимального развития головки хвостатого ядра, передних рогов латеральных желудочков и полости прозрачной перегородки, характеризуются большим разбросом. Сравнение средних значений не выявило статистически достоверных отличий рис. Аксиальная томограмма мозга ребенка младшего грудного возраста с обозначенными фронто-окципитального и битемпорального диаметров мозга b.

Таким образом, исследование томограмм мозга детей младшего грудного возраста, основанное на анализе площади мозолистого тела, его отдельных сегментов, коэффициента мозолистого тела, а также широтно-продольного показателя указывает на то, что коэффициент мозолистого тела наиболее достоверно характеризует мозг недоношенных детей в сравнении с доношенными. Несмотря на развитие и широкое использование методов нейровизуализации, к настоящему времени отсутствует общепринятая классификация структурных нарушений мозга при ДЦП [ 12 , 25 , 30 ].

К самым чувствительным маркерам деструктивных процессов в центральной нервной системе при ДЦП относят мозолистое тело и кортикоспинальный тракт [ 18 , 27 , 41 ].

Developmental Features of Corpus Callosum in Children Revealed by MRI

To compare the vaginal and endometrial microbiome in patients with cesarean scar niche both in the presence of specific complaints of secondary infertility in combination with a niche with stagnant contents, and in the absence of such. Materials and methods. The prospective study included 67 female patients of reproductive age who had a uterine scar after caesarean section that met the inclusion criteria. All patients underwent a comparative study of the vaginal samples and the endometrial samples. The species and quantitative composition of the microbiome was analyzed using real-time polymerase chain reaction. Various microbiological communities were found in the analysis of samples of the vagina and endometrium in patients with stagnant content in the projection of the niche group 1, main and without it group 2, control. Lactobacillus spp.

Siemens Magnetom C! 0.35T

What is a Tesla? Who was Tesla? What is a Gauss? How strong is 3. What is a gradient? What is susceptibility?

Написать комментарий